En 1963, el astrofísico indio Shiv Kumar fue el primero en estudiar teóricamente la evolución y propiedades de astros con masas muy inferiores a las de las estrellas conocidas. Aquellos cuerpos, imposibles de clasificar por entonces, son hoy conocidos como enanas marrones o enanas café.

Más de treinta años después, en 1995, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) hizo historia desde el observatorio del Teide (Tenerife) al descubrir por primera vez una de estas enanas: Teide 1.

El hallazgo, liderado por el astrofísico Rafael Rebolo López, marcó un antes y un después en la astronomía moderna. Teide 1 es un astro más masivo que un planeta, pero menos que una estrella. Su temperatura es mucho más alta que la de cualquier planeta —lo suficiente para fusionar litio o deuterio—, pero no alcanza la energía necesaria para fusionar hidrógeno, el proceso que da vida a las estrellas.

Entre el cielo y el vacío

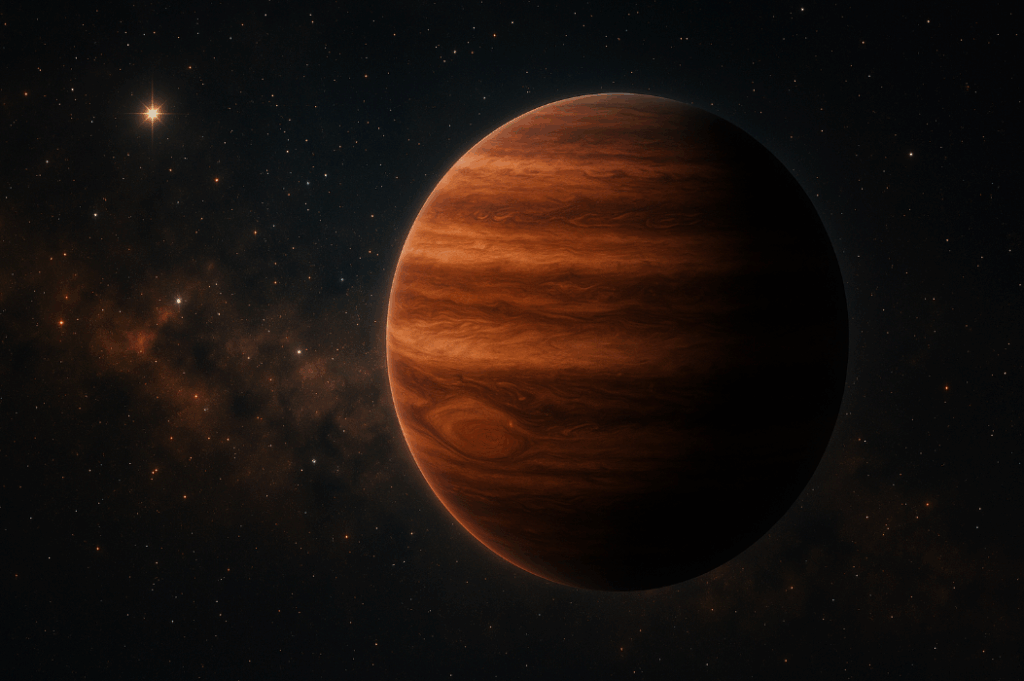

La formación de una enana marrón comienza como la de una estrella: nubes de gas y polvo interestelar colapsan bajo su propia gravedad. Sin embargo, estas masas no logran acumular la presión y temperatura necesarias para iniciar la fusión nuclear del hidrógeno.

Aun así, durante su formación emiten grandes cantidades de calor, creando cuerpos que brillan débilmente y ocupan un lugar intermedio entre los planetas gigantes gaseosos y las estrellas más ligeras.

En palabras de los astrónomos, las enanas marrones son “estrellas fallidas”, aunque esa expresión no hace justicia a su relevancia: representan una frontera natural entre los mundos planetarios y las estrellas propiamente dichas, una zona gris que nos ayuda a comprender mejor el origen y evolución de los sistemas solares.

Fuentes: nationalgeographic